痛ましい事故、ご冥福を。

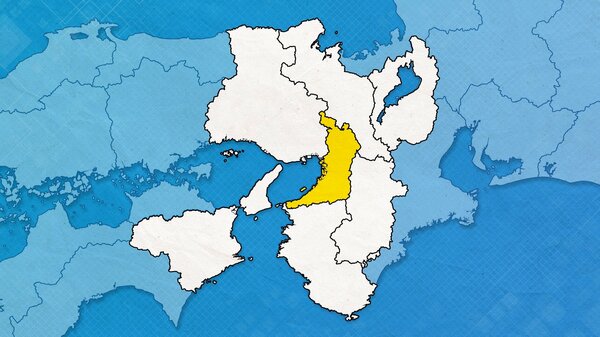

大阪府柏原市で14日、無免許運転の軽自動車が信号柱に衝突し、助手席に乗っていた女性(26)が死亡しました。

午前7時44分ごろ、柏原市古町2丁目の国道25号で、軽自動車が道路脇の信号柱に衝突しました。この事故で、助手席に乗っていた奈良県桜井市在住の古川凪沙さん(26)が搬送先の病院で死亡が確認されました。今日6月14日は、古川さんの26歳の誕生日でした。

警察は、軽自動車を運転していた会社員の竹株拓巳容疑者(24)を自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致死)の疑いで逮捕しました。竹株容疑者は、以前は運転免許証を持っていましたが、有効期限が切れ更新手続きを行っていなかったということです。

警察の調べに対し、当初竹株容疑者は「免許が切れていることに気づかなかった」と供述していましたが、その後「気づいていた」と容疑を認めています。

事故と無免許であることに因果関係があるかは不明ですが、居眠り運転が疑われているらしい。

ところで、運転レベル向上委員会が「もしクルマの所有者が死亡した同乗者だった場合」でも自賠責保険が支払われると解説してますが、

運転レベル向上委員会より引用

自賠責保険は「他人」の人身損害について支払われるもの。

自賠法でいう他人とは、運行供用者と運転者以外のものを指すとしており、同乗した所有者は運行供用者に該当するため自賠責保険の支払いはありません。

自賠法三条により自動車保有者が損害賠償責任を負うのは、その自動車の運行によつて「他人」の生命又は身体を害したときであり、ここに「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和三五年(オ)第一四二八号同三七年一二月一四日第二小法廷判決・民集一六巻一二号二四〇七頁、昭和四二年(オ)第八八号同四二年九月二九日第二小法廷判決・裁判集民事八八号六二九頁、昭和四四年(オ)第七二二号同四七年五月三〇日第三小法廷判決・民集二六巻四号八九八頁)。

最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月4日

自賠責保険は自賠法でいう運行供用者責任を補填するもの。

つまり自賠法でいう「他人」に対しては自賠責保険の支払いがありますが、最高裁判例をみていきましょう。

自己所有の自動車の運転を友人に委ねて同乗中、友人が起こした事故により死亡したもの。

こちらも自賠法でいう「他人」には当たらず、自賠法を根拠に運行供用者に賠償請求権を行使できないとする。

本件事故当時Dは友人らの帰宅のために本件自動車を提供していたというのであるから、その間にあつてFが友人らの一部の者と下宿先に行き飲み直そうと考えていたとしても、それはDの本件自動車の運行目的と矛盾するものではなく、Dは、Fとともに本件自動車の運行による利益を享受し、これを支配していたものであつて、単に便乗していたものではないと解するのが相当であり、また、Dがある程度F自身の判断で運行することをも許したとしても、Dは事故の防止につき中心的な責任を負う所有者として同乗していたのであつて、同人はいつでもFに対し運転の交替を命じ、あるいは、その運転につき具体的に指示することができる立場にあつたのであるから、FがDの運行支配に服さず同人の指示を守らなかつた等の特段の事情がある場合は格別、そうでない限り、本件自動車の具体的運行に対するDの支配の程度は、運転していたFのそれに比し優るとも劣らなかつたものというべきであつて、かかる運行支配を有するDはその運行支配に服すべき立場にあるFに対する関係において同法三条本文の他人にあたるということはできないものといわなければならない。

最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月26日

クルマの所有者が他人に運転を任せて同乗した場合、特段の事情がない限りは自賠法でいう「他人」には該当しない。

運転代行の場合には「特段の事情」を認め所有者を他人とした最高裁判例があります。

ところで、自動車の所有者は、第三者に自動車の運転をゆだねて同乗している場合であっても、事故防止につき中心的な責任を負う者として、右第三者に対して運転の交代を命じ、あるいは運転につき具体的に指示することができる立場にあるのであるから、特段の事情のない限り、右第三者に対する関係において、法三条の「他人」に当たらないと解すべきところ(最高裁昭和五五年の(オ)第一一二一号同五七年一一月二六日第二小法廷判決民集三六巻一一号二三一八頁参照)、正当な権原に基づいて自動車を常時使用する者についても、所有者の場合と同様に解するのが相当である。そこで、本件について特段の事情の有無を検討するに、前記事実関係によれば、被上告人は、飲酒により安全に自動車を運転する能力、適性を欠くに至ったことから、自ら本件自動車を運転することによる交通事故の発生の危険を回避するために、運転代行業者であるP代行に本件自動車の運転代行を依頼したものであり、他方、P代行は、運転代行業務を引き受けることにより、被上告人に対して、本件自動車を安全に運行して目的地まで運送する義務を負ったものと認められる。このような両者の関係からすれば、本件事故当時においては、本件自動車の運行による事故の発生を防止する中心的な責任はP代行が負い、被上告人の運行支配はP代行のそれに比べて間接的、補助的なものにとどまっていたものというべきである。したがって、本件は前記特段の事情のある場合に該当し、被上告人は、P代行に対する関係において、法三条の「他人」に当たると解するのが相当である。

最高裁判所第二小法廷 平成9年10月31日

なのでもし「所有者が死亡した同乗者だったなら」自賠責保険の支払いはありません。

特段の事情があり、運行支配の程度が運転者より間接的、補助的と判断されるなら別。

次に同じく「所有者が死亡した同乗者だったなら」という前提において任意保険の支払いがあるかですが、いわゆる「人身傷害条項」に「運転者が本人限定や家族限定」などの縛りがついてなければ支払われる対象になります。

そして無免許だった運転者自身が他車運転特約等に入っている可能性は考えにくい。

ただまあ、これらは「所有者が死亡した同乗者だったなら」という前提においての話で、実際にどうだったのかは知りません。

けど運転レベル向上委員会の人って、あれだけ間違っていまだ勉強しない姿勢がわからない。

以前運転レベル向上委員会は、福井地裁 平成27年4月13日判決を全く違う意味に解説してましたが、

この事故は、居眠り運転しはみ出した赤車両が青車両に衝突し、赤車両の「同乗者」が死亡した。

これについて死亡した同乗者の遺族は、「左側通行していた青車両」に対し自賠法及び民法を根拠に損害賠償請求した(ちなみに居眠り運転した赤車両の運転者に対しても損害賠償請求している)。

なんでこんなややこしい「左側通行していた対向車」に損害賠償請求するかというと、死亡した同乗者は赤車両の所有者だった。

つまり赤車両の運行供用者であり「他人」ではないため、赤車両の自賠責保険は適用外になる。

自賠法3条は「無過失を証明しない限り人身損害を賠償しろ」としている都合上、青車両に対し「自賠3条を理由に損害賠償請求する」と言ったなら、青車両は無過失を証明しない限り賠償責任を負うのよね。

ポイントになるのは、死亡した同乗者が赤車両の所有者だったこと。

赤車両の運行供用者になるため、赤車両の自賠責保険は適用外になってしまう。

自車の自賠責保険が適用外だから、順走車の運行供用者責任に期待して提訴してるのよね。

運転レベル向上委員会は自賠法を理解してないから福井地裁判決も的外れな解説をしていたけど、福井地裁判決のおかしな解説をしたあとに多少勉強したのかと思いきや…

「他人」の解釈はインターネット上で調べた程度ではわからないと思う。

ただまあ、冒頭の事故についてはそもそもどのような権利関係なのかはわからないのでして、保険契約関係についてもわかりません。

そして当たり前な話をしますが、他人に「損害」を与えなければ損害賠償請求になることはないのでして、結局は居眠り運転するな、休め、としか言いようがないのよね。

結局のところ、事後の話よりも事故に至らないためにどうするかがまず大事ですが、事後のことを理解してない人がいい加減な解説をするのも理解不能。

民事は刑事よりはるかに複雑だと思ってますが、プロに任せたほうがいいのよね…

福井地裁の事例にしても、プロに任せないと順走車に自賠法3条を理由とした損害賠償請求することは思い付かないだろうし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント