運転レベル向上委員会がまた間違った解釈を流布してますが、

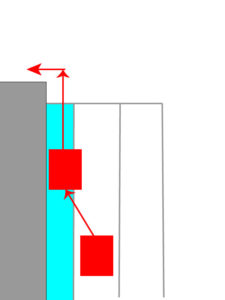

左折する前に自転車レーンに入っていいか?については、指定通行区分(左折レーン)がなければ自転車レーンに進入してから左折する義務があり(34条1項、ただし大型車なと左側端に寄ると左折できない車両を除く)、

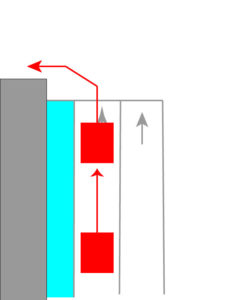

○正解

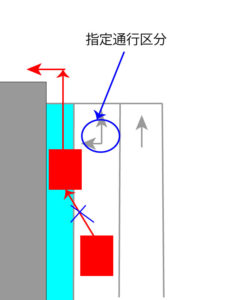

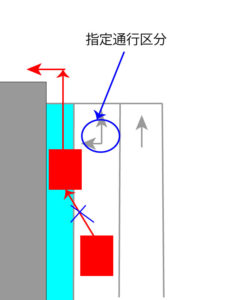

○間違い

指定通行区分があるときは、自転車レーンに進入してから左折すると通行区分違反になります。

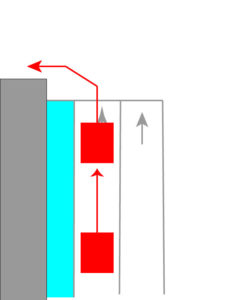

○間違い

○正解

なにせ、警察庁の解説に書いてありますから…

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

さて。

この規定をどう読むか?

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

※「同条」とは前半で「前条」とした34条と同じという意味。つまり34条のこと。

左折に関係ないところを割愛します。

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、第三十四条第一項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

バラバラ化します。

車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は

車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、

第三十四条第一項の規定にかかわらず当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない

「当該」とは「道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている」、つまり進行する方向別に通行区分があることを意味する。

「第三十四条第一項の規定にかかわらず」というのは、34条1項(あらかじめできる限り左側端に寄る)を適用しないという意味ですよね。

これを踏まえてさらに解釈すると、

車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は

車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、

34条1項には従わずに進行方向別に指定された通行の区分に従い、指定された進行方向の車両通行帯を通行しなければならない

要はこうなる。

○間違い

○正解

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

むしろ何が難しいのかわからないけど、以前おかしな解釈を言ってきた人がいたのよね。。。

せめてその独自論の裏付けになる専門書等を出さないなら、水掛け論にしかならないので議論する以前の問題。

指定通行区分が登場したのは昭和45年改正ですが、立法趣旨と解釈は昭和45年に説明されている。

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年6月

昭和45年以前から左折矢印や右折矢印が描いてあったけど、強制力がない法定外標示だった。

それに法的拘束力を持たせたのが指定通行区分。

公安委員会は、車両通行帯について、車両が交差点で進行方向による通行区分を指定できることとした(第34条の2第1項)

この通行区分の指定は、軽車両以外の車両について適用される。

公安委員会が道路の通行区分を指定したときは、緊急自動車に進路を譲るため又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ない場合を除き、左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(第34条の2第2項、関係罰則は第120条第1項第3号、同条第2項)。「道路交通法の一部を改正する法律」(浜邦久、法務省刑事局付検事)、警察学論集、1970年9月、立花書房

「左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず」とある通り。

最近思うんだけど、免許を持っていたら道路交通法を知っている(免許を持っていなければ道路交通法に詳しくない)というのは全くあてにならない話でしかなくて、

運転レベル向上委員会って免許を持っていても間違いまくるわけでしょ。

「転回は直進」などとデタラメ解説をしていたけど、

この人が支離滅裂な解説をする度に、道路が危険な場所になる。

不勉強なままテキトーな解説を繰り返すのはやめるべきだし、インターネット上にどんだけガセネタを投入するのやら。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

何故、指定通行区分があるかを考えれば元動画の「どちらでも良い」という解釈は間違い

という事に気がつくとは思います。

この様な間違いが起こるのは

他のYouTubeのコメントからして、法律が単なる文字の羅列だと思っている人が大多数だからだと思います。

個人的には基礎的な法解釈を学んだ上でsnsで発信して欲しいと思っています。

特に安全に関わるものについての事です。

コメントありがとうございます。

おっしゃっる通りで、立法趣旨を知ろうとしないから間違ってしまうんですよね。

素人が条文を読めば誤読するのは良くあることですから、素人にとっては立法趣旨のほうが大事なのかもしれません。