まーだ頑張っているようですが、

当時の9条を4条に換えて9条を歩行者用道路を通行する車両の義務にしただけなのに

ここまで屁理屈言えるのは凄いな。

相手する気も価値もない。

>昭和39年当時の道交法4条は、信号機の設置と効力についての規定で、道路標識等については書いてありません。 pic.twitter.com/uf7aO4z6NQ— 鈴木貫太郎 (@toro24f) August 10, 2021

この人は、情報を統合して検討する能力が低いのでしょうか?

昭和46年道交法改正

現行の道交法4条はこちら。

第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

昭和46年の法改正以前、昭和39年時点での4条の規定はこうなってました。

(信号機の設置等)第四条 都道府県公安委員会(以 下「公安委員会」という。)又はその委任を受けた者は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、信号機を設置し、及び管理 することができる。

この方の言い分として、9条と4条を統合しただけだろ!というのですが、9条と4条を事実上統合したのはその通り。

こちらが言いたいのはそこ自体はどうでもよくて、何でこの人って自分に都合がいいところしか見ないのだろうと不思議に思ってます。

昭和39年時点での道交法20条(車両通行帯の規定)はこうなっています。

(車両通行帯)

第二十条 公安委員会は、車両の 交通の円滑を図るため政令で定める基準により道路(高速自動車国道にあつては、高速通行路を除く。)に、車両通行帯を設けることができる。

2 車両は、前項の車両通行帯の設 けられた道路においては、前条の規定にかかわらず、同項の車両通行帯について政令で定める通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 公安委員会は、交通の状況に より特に必要があると認めるときは、第一項の車両通行帯について前項の政令で定める通行の区分と異なる通行の区分を指定することができる。この場合において、車両は、当該通行 の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

4 車両は、追越しをするとき、 第三十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により道路の左側若しくは中央に寄るとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によ りやむを得ないときは、第二項及び前項後段の規定によらないことができる。

イチイチ、【公安委員会は】と先頭に付けている。

昭和45年の道交法改正(第7次)では、9条はこんな文言になっている。

いろんな条文で公安委員会の話が出てくるので意味が分かりづらいというか、二重規定みたいになっているところもある。

ほかの条文で規定しながらも、20条でも公安委員会を出して規定している。

なので、各条文でそれぞれ【公安委員会ガー】と書いていたものを、【信号機、道路標識、道路標示で交通規制するものは公安委員会が決定することですよ】、と4条にまとめただけのこと。

こちらが当時の国会議事録。

その三は、その他の交通方法等に関する規定の整備でありますが、これは、多車線道路における通行区分、道路外に出る場合の方法、交差点における優先関係等の通行方法に関する規定を合理化し、急ブレーキの禁止、みだりに進路を変更することの禁止、混雑交差点への進入禁止等交通の安全と円滑等をはかるための規制を強化するとともに、道路標識及び道路標示の活用をはかるための規定を整備することをその内容としております。また、警察署長に短期間の駐車禁止等の交通の規制を委任することができることとすること、道路管理者との権限の調整をはかること等交通規制権限に関する規定を整備することとしております。

その四は、交通方法等に関する規定の体系の整備であります。これは、交通方法に関する規定の理解を容易にするため、歩行者及び運転者の順守義務に関する規定と都道府県公安委員会の交通規制権限に関する規定とを分離して規定しようとするものであります。(中略)

また、第八条第一項、第二十二条第一項、第三十条、第四十四条、第四十五条第一項等の改正規定は、その場所に適用されている交通に関する規制の内容を運転者等に明確に示すため、交通の規制は道路標識または道路標示によることを原則とし、道路標識等がない場合は法定の規則に従うこととするなど、道路標識等の活用をはかることとしようとするものであります。

4条と9条の規定を統合しながら、各規程をさらに見直したのが昭和46年の法改正。

交通方法に関する規定の理解を容易にするため、歩行者及び運転者の順守義務に関する規定と都道府県公安委員会の交通規制権限に関する規定とを分離して規定しようとするもの

今までは、運転者が守るルールについても【公安委員会が定める~】みたいな文言があったけど(20条など)、運転者が守るルールと公安委員会の規制について分離させたというのが私が書いたことの本筋。

4条と9条が事実上統合したようになっていることはその通りですよ。

4条と9条が統合した話は、以前の記事の内容ではどうでもいい議論だということも理解できない(本筋ではない)というのが、この方の文章読解力を疑う結果になるわけです。

というのも、この方が

つまりそれ以降は車両通行帯に公安委員会の指定なんて不要になったのだ!

などと、間違った理論を主張しだすことは容易に想像できるので、20条で記述されていた内容は、【道路標識等】とまとめて4条に移動しただけということを示したかっただけのこと。

4条は9条と統合したんだ!というのはその議論の中ではどうでもいい話で、国家議事録にもあるように、本筋は運転者の義務と公安委員会の指定を分けたこと。

そんなところにしか着目できないあたりで、読解力の欠如だと思うんですね。

大切なのは、何のため46年改正で4条が変わったか?のほうなんですが、法改正の目的と結果のうち、この人は結果しか見てないのかな??

二重規定だと分かりづらいので、運転者の義務と公安委員会の規制を分離することが主の目的なんですが、やっぱりわからなかったかー。

今までの流れ上、この方が法律を理解せずに語ることが多かったので、どうせ意味不明な主張をするだろうと思い先に牽制しただけなんですが、その意図も理解できないとは。

二重規定になっているものを別々に規定して、かつ4条と9条を統合しつつも再定義しただけのことですよ。

国会議事録とか見てないんでしょうか?

どこが本筋でどこがどうでもいい話なのか、読み取らないと。

国会議事録でもその通り書いてあるわけだし。

この方、【車両通行帯について公安委員会の決定が必要というのは法令外】みたいな主張をされているのですが、

その法的根拠を示すことも無ければ、国土交通省の通達をなぜか根拠にする。

この通達は単に、道路標示を描くのは誰なのか?というだけの通達なんですが、理解力に難があるこの方の場合、書いてあること以上の意味を勝手に持たせてしまう。

しまいにはどうでもいいところを突っ込んで逃げる。

そこのツッコミは本気でどうでもよくて、まずは落ち着いてちゃんと読んでから調べましょうね!としか言いようがない。

そして何か根拠を求めるときは、複数の資料から答えを導かないとこの人のように間違う。

いまだに、車両通行帯に公安委員会の指定が必要だということは法令外だと言い放つような人ですから。

ほぼすべての人が理解したにもかかわらず、自称詳しい風の人だけはなぜか認めないのは、プライドかなんかですか?

歴史クイズじゃなく、車両通行帯の法的効力の話だったはずなんだけどなぁ。

論点をズラして本筋に回答できないという時点でお察し。

車両通行帯に公安委員会の決定が必要な法的根拠

これはシンプルです。

まず車両通行帯の定義から。

道路標示により示された道路の部分とあります。

道交法での道路標示は、4条5項の規定により省令(標識令)により定めてあるので、標識令を見ます。

標識令によると、車両通行帯はこう書いてあります。

規制標示

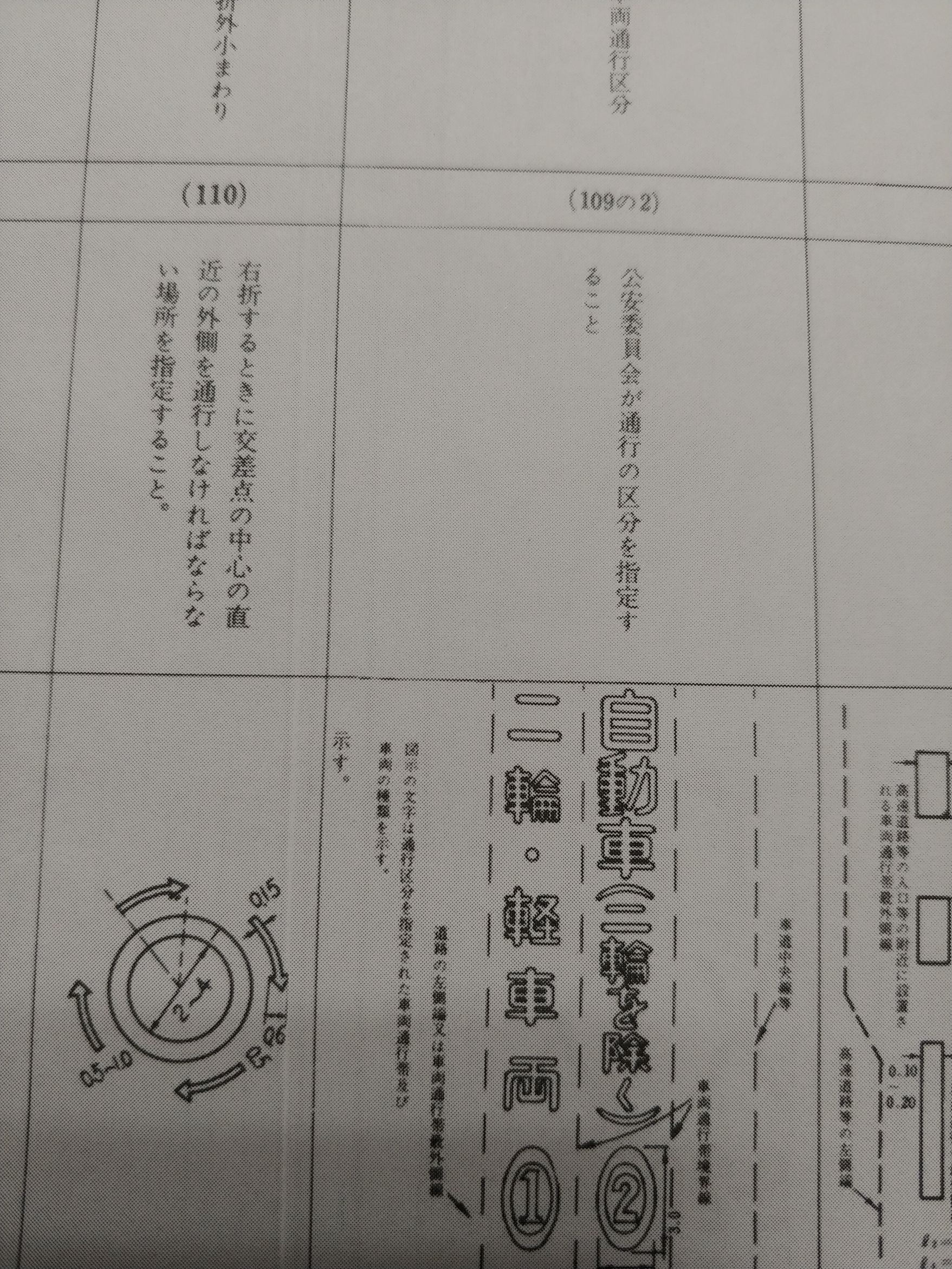

種類 番号 表示する意味 設置場所 車両通行帯 109 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。 車両通行帯を設ける道路の区間

【規制標示】とあり、109だと交通法2条1項7号の車両通行帯だとなっているので、道交法の車両通行帯とは、道路標示109(規制標示)だと理解できる。

さて、道交法での【規制】については、道交法4条の規定により公安委員会の意思決定が必要になります。

第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

以上の理由から、規制標示は公安委員会が設置管理することになっています。

公安委員会の【設置】というのは、実際に描く作業だけでなくて、書類上の意思決定も含む。

なので結局のところ、公安委員会の意思決定がないと、道交法では車両通行帯にはならないというだけのこと。

さらに付け加えると、この条文が関係します。

道路交通法

標識令

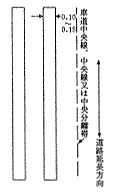

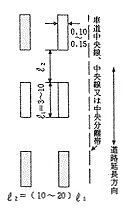

第七条 次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

| 区画線 | 道路標示 |

| 「車道中央線」を表示するもの | 「中央線」を表示するもの |

| 「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) | 「路側帯」を表示するもの |

ここに車線境界線を車両通行帯とみなすという規定も無いので、車線境界線(102)と車両通行帯(109)は別物であることが確定する。

施行令1条の2第4項も関係しますが、それが無くても確定。

けど約1名については、残念なことに法律を読むこともなく、通達に対して謎の解釈を加えて正当化しようとする。

凄ーく単純な法解釈なので、最高裁も当然のようにその通りに判決を出します。

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。

しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/085208_hanrei.pdf

以上、車両通行帯として道路交通法で機能するには、公安委員会が決定したものに限定されるのは明らかですね。

約1名は全く理解できないそうですが、法解釈に関する反論を一切出していないところにバカバカしさを感じます。

もう相手にしない!などと宣言して逃げるよりも、法律を読んで向き合ったほうが社会のためにはなりそうですね。

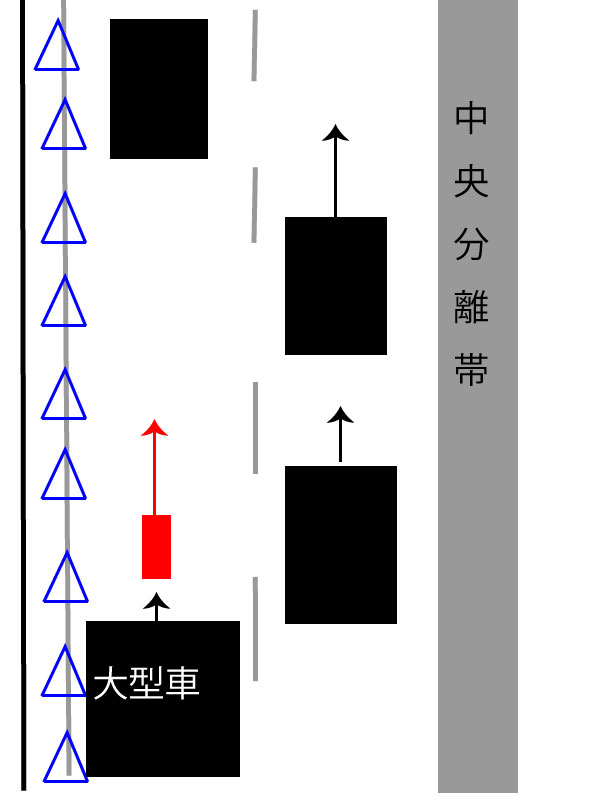

さて、車両通行帯が関わる条文は18条と20条がメイン。

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

複数車線かどうかは一切関係なくて、道路交通法2条1項7号の車両通行帯があるかどうかにより分けている。

2条1項7号の車両通行帯には公安委員会の決定が必要なことは既に明らかですし、公安委員会が決定した車両通行帯があるかどうか?ということだけで左側端通行なのか、第一通行帯内通行なのかが決まります。

ツイッター主の自称・根拠

で、ツイッター主が挙げた国土交通省の通達。

別添1

区画線の設置区分について

区画線は、道路構造の補完的施設として、舗装整備に合せて効果的な設置をはかるべきものであるが、従来道路管理者の設置すべき区画線と公安委員会の設置すべき道路標示との間に明確な設置区分がないため、設置計画上問題が多かった事情にかんがみ、今回暫定的取扱いとして設置区分の原則を下記のように定めたので、これにより道路管理者側として設置すべきものについては、今後できるだけ整備を促進されたい。

なお、有料道路については、この設置区分にかかわらずすべて道路管理者が設置するものとし、従前からの慣行がある場合その他特別の事情がある場合でこの設置区分により難いときは、関係都道府県公安委員会との協議により、これと異なる区分によることができるものとする。

区画線の設置区分

車線境界線 (102) 道路交通法第20条第3項の規定により同条第2項に規定する通行区分と異なる車両通行区分を指定する車両通行帯を設ける場合(道路標示(109))

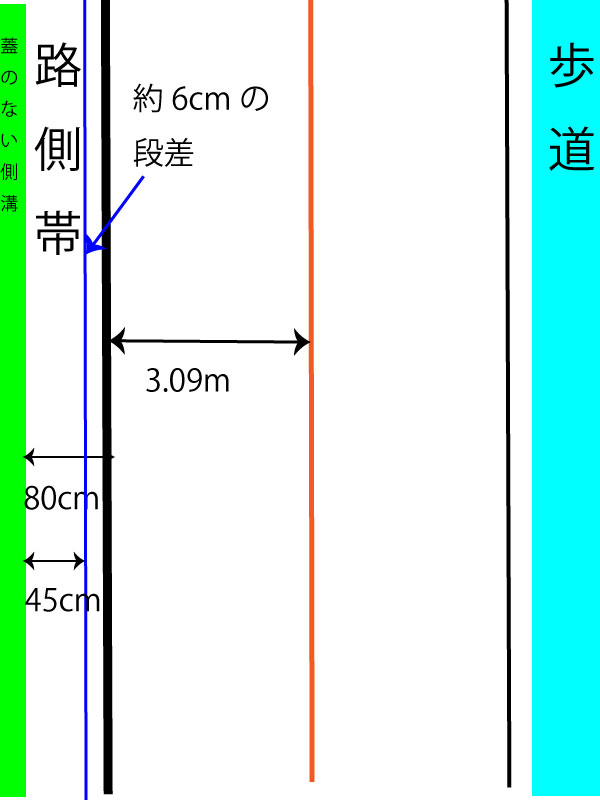

車線境界線(102)と車両通行帯(109)は見た目が同じ。

| 種類 | 番号 | 設置場所・意味 |

| 車線境界線

|

(102) | 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界 |

| 車両通行帯

|

(109) | 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間 |

なので車線境界線はとりあえず道路管理者が描くけど、車両通行帯にする場合は公安委員会が内部決定してくれというだけのもの。

昭和40年の通達なんか引っ張り出してますが、この当時は軽車両用の通行帯も、【車両通行区分(109の2、現在は109の3)】を使って作ることも出来たし、バスレーンも作れたようです。

この辺りの流れはこちらをどうぞ。

車両通行区分(当時は109の2)の場合、道路標示として車線以外にも、文字も必要になる。

なので車線は道路管理者が描いて、車両通行帯にしたいなら公安委員会の決定で車両通行帯にすればよい。

さらに特定車両の通行区分を決めたいなら、道路上に描く文字は公安委員会がやってね!というだけの通達です。

そもそも、道路交通法の規制に関する話なのに、管轄外の国土交通省の通達を出す時点で的外れ。

的外れな批判を繰り返すだけでなく、自らの間違いを認めない姿勢には全く関心する点はありませんが、これがツイッターの現実ですよ。

だからやらない。

そして、教習所で習ってない!というのは、実務上、車の場合は分けて考えなくても害がほぼ無いからだと思われます。

ツイッター主の方を見ていて思うのですが、物事の本質を見極める力が極めて低く、どうでもいいところの粗探しをするだけという印象です。

そこが正解だろうと間違いだろうと、本筋は変わらないよね?というところを突っ込んでも意味がない。

ちょっとかわいそうな人なんだなと思いますが、こういう人がネット上で大暴れして、本来の法律とは異なることを正当化する。

物事っていろんな角度から検証して、整合性を確認して進める必要があるのですが、例えばこの方の理屈で言うと、最高裁判決が間違いだったことになります。

執務資料道路交通法解説の記述も間違いになります。

原付の二段階右折違反について、実は車両通行帯ではない3車線道路だったにもかかわらず、取り締まりして問題になった事例も過去に紹介しています。

3車線道路であるという事実だけで車両通行帯になるのであれば、取り締まりが間違いとはならない。

こういうところも全部辻褄が合わないにもかかわらず、いまだに独自理論を続けることにどのような正義があるのかわかりませんが、こういうレベルの人がどうでもいい資料をあたかも大切な根拠であるかのようにして、世論を操作するわけです。

ネット上で調べるだけって本当に怖いこと。

頂いたコメントについて

こちらの記事にコメントを頂きました。

まだまだ他人に伝えるという力不足だなと痛感したのですが、事実上、車両通行帯は一般道にはほぼ無いと考えていいので、考える必要がないと捉えたほうがいいです。

交差点付近の指定通行区分で仕切られた場所とか、自転車レーンとかバスレーンなどしか車両通行帯にはなっていないのが現実。

これについては別記事でまた回答します。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント