こちらで取り上げた判例。

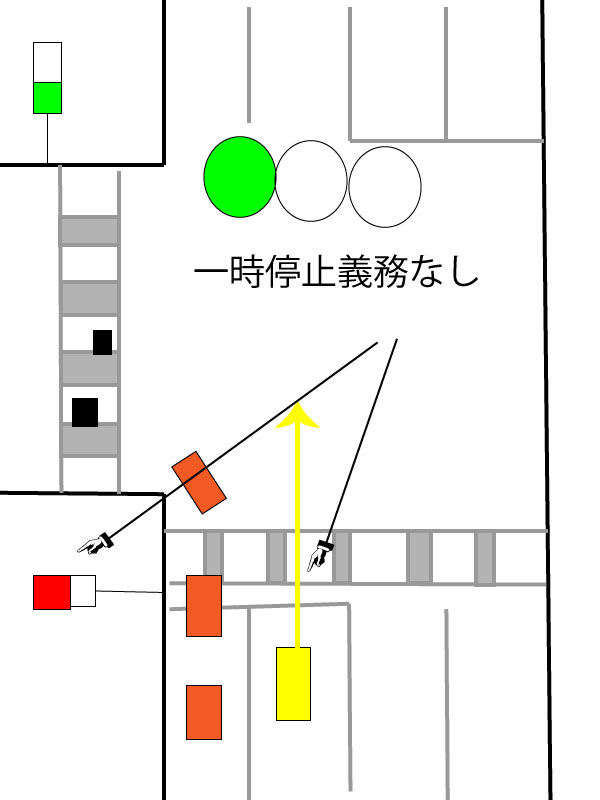

青の信号で交差点に進入した自動車運転者が、前方の横断歩道上左端付近に左から右に横断しようとして佇立している歩行者を認め、さらに右交差点の中央付近まできたときに前方の信号が黄色に変わったのを認めた場合には、直ちに横断歩道直前で停止すべき業務上の注意義務はないけども、間もなく歩行者に対する信号が青に変わり、歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であるから、自動車運転者としては、右歩行者の通行を妨げないよう配慮するとともに減速徐行し、状況に応じいつでも急停止し得るような態勢で横断歩道またはその付近における歩行者の動静を絶えず留意して進行するなど、その安全をはかる業務上の注意義務がある。

東京高裁 昭和41年10月19日

警察学論集に「判例集未掲載」とあったので調べなかった私のミス。

読者様から判決文を頂いたのですが、どうみても「読んだことがある内容」でして。

それもそのはず、過去に取り上げていたという…

調べることを怠ったミスでした。すみません…

以前紹介した判例と同一だと気づかずに判決要旨を引用してしまう私の実力ときたら…

さて、内容。

所論は、原判決には法令の解釈を誤つた違法があるといい、その理由として、原判決は、本件の場合、被告人に横断歩道の直前における停止義務があると判示しているけれども、道路交通法第七一条第三号は、同法第三八条の規定と対比すれば、交差点又はその付近以外の横断歩道の場合に一時停止の義務をも認める趣旨で設けられたものと解すべきもので、本件は交差点における場合であるから自動車運転者としては単に歩行者の通行を妨げないようにすればよく、必ずしも当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない義務を負うものでない。しかも当時歩行者はまだ横断歩道の前で佇立していたか又は歩き出したとしても、その前方を通り抜けられる余裕が十分にあつたから、被告人は進行したもので歩行者の歩行を妨げたものでもない。従つて、原判決が横断歩道の直前で一時停止をせずに進行した点をもつて直ちに被告人に過失があるとしたのは、法令の解釈を誤つたものであり、右は判決に影響を及ぼすものであるから、原判決は破棄を免れないと主張するものである。

よつて判断するに、道路交通法第七一条第三号の規定にある「横断歩道」の文言には何らの制限がなく、同規定の立法趣旨が歩行者保護の強化を図るにあると認められることに徴すると、一応同規定は、その「横断歩道」が交差点又はその付近にあると否とを問わず、適用されると解すべきもののように思われないでもない(現に警察庁の通達はその旨の解釈を示している。)のであるが、他方道路交通法第三八条が交差点又はその付近において、道路を横断している歩行者の保護を考えながらも、反面車両等が停滞し交通の円滑を著しく妨げることを慮って、その歩行者の横断している道路直前における車両等の一時停止義務を定めていないこと又本件のように、自動車が、交通整理の行なわれている交差点において、信号機の表示する青色の信号に従つて交差点内に進行したが、交差点の外に出ないうちに信号が黄色に変つた場合、道路交通法施行令第二条によれば、当該車輛は交差点(その直近にある横断歩道の外側までの道路を含む)の外に出なければならないとされていることにかんがみると、道路交通法第七一条第三号の適用上交差点又はその付近におる横断歩道を含むかどうかの問題についてはなお疑を残さざるを得ない(控訴審検察官はこの点につき消極的意見を述べ所論と結論を同じうしている。)のであつて、本件の場合原判示のように道路交通法上被告人に横断歩道直前における停止義務があるとはにわかに断じがたい。そればかりでなく、道路交通法の規定を離れて一般的注意義務の問題を論ずる観点から考えても(控訴審検察官はこの立場から原判示のように被告人の停止義務を認むべきであると主張する。)、原判示のように自動車を運転し青の信号で交差点内に進入した被告人が前方の横断歩道上左側端付近に左から右に横断しようとして佇立している数名の歩行者を認め更に交差点中央付近まできたとき前方の信号が黄色に変つたのを認めた場合、直ちに右横断歩道の直前で停止すべき業務上の注意義務があると解するのは相当でない。けだし、この程度の状況下においては、被告人は後に述べるように必要な減速をして徐行すると同時に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等運転上適当な注意を払うならば、横断歩行者の前方をその通行を妨げることなく無事に通り抜けることがまだ不可能ではないと認められるからである。しかし右のような場合、間もなく歩行者に対する信号が青に変り歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であることは明らかであるから、被告人は自動車運転者として当然右歩行者の通行を妨げないよう配慮すると同時に減速徐行して状況に応じ必要があれば何時でも急停車し得るような態勢の下に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等してその安全を図るべき業務上の注意義務があることはもちろんである。しかるに原判決挙示の証拠によれば原判示のように被告人はこれを怠り、当時の毎時約三〇粁の速度をわずかに落しただけで(被告人は時速一五粁ぐらいに減じたというけれども本件事故を目撃していた自動車運転者Aの供述調書によれば、多くを減じたとは認めがたい。)、漫然進行したため、折柄信号が変り前記横断歩道左側から右側に歩いて横断をはじめた歩行者の前は事なく通過したものの、その後方から抜けて同横断歩道の外側を横断し被告人の車の前面に馳け出してきた七才の男の子を至近距離に迫つて始めて発見し、急制動の措置をとつたが間に合わず、自車左側前部を同人に衝突させて、同人に対し原判示の傷害を負わせたことが認められるのであつて、本件事故に対し被告人は過失の責を免れ得ないものといわなければならない。したがつて、原判決が被告人に対し本件横断歩道の直前における停止義務を認めた点にたとえ法令の解釈を誤つた違法があるとしても、とにかく原判決が前述のように停止義務以外の注意義務違反の点をもとらえて被告人に過失があると判示した以上、原判決に判決に影響を及ぼすことが明らかな誤があるとはいえないので、結局論旨は理由がない。東京高裁 昭和41年10月19日

で、本題に入る前に。

たぶんこれをみても何のことやらわからない人が多いと思うけど、当時の71条3号は現在の38条1項後段、当時の38条は現在の38条の2。

第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。

2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

現在の38条の2と違い「横断歩道がない場合」と規定していなかったために、横断歩道がある交差点では71条3号(一時停止かつ妨害禁止)なのか、38条(妨害禁止)なのか明らかではなかった。

警察庁は「横断歩道は全て71条3号(一時停止かつ妨害禁止)とアナウンスしたものの、71条3号に一時停止義務ができたのは昭和38年。

それ以前は妨害禁止義務しかなく、横断歩道に一時停止義務が新設されたのに交差点(当時の38条)に一時停止義務が新設されなかった経緯からしても、警察庁のアナウンスはおかしいのではないか?と疑問を投げ掛けている。しかも検察官も。

◯被告人「交差点の横断歩道は71条3号ではなく38条だから一時停止義務はないのでは?」

◯検察官「うっ…」

◯東京高裁「ぶっちゃけ疑問…しかしそれは置いといて横断歩道が青信号に変われば横断歩行者があるのは予見可能なんだから減速義務があり怠ったから有罪!」

業務上過失の判例なので予見可能なら回避する注意義務があるわけで、71条3号と38条の関係については濁している。

間もなく歩行者に対する信号が青に変り歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であることは明らかであるから、被告人は自動車運転者として当然右歩行者の通行を妨げないよう配慮すると同時に減速徐行して状況に応じ必要があれば何時でも急停車し得るような態勢の下に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等してその安全を図るべき業務上の注意義務があることはもちろんである

減速接近すべき注意義務違反を認定し有罪に。

ちなみに福岡高裁は「横断歩道がある交差点は71条3号(一時停止かつ妨害禁止)であり38条(妨害禁止)ではない」と判示しているけど、解説書によっては「もっと明確に規定すべき、解釈が困難」としていたりする。

わりと混乱していた時代なのよね。

結局下記については現在も有効な解釈。

間もなく歩行者に対する信号が青に変り歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であることは明らかであるから、被告人は自動車運転者として当然右歩行者の通行を妨げないよう配慮すると同時に減速徐行して状況に応じ必要があれば何時でも急停車し得るような態勢の下に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等してその安全を図るべき業務上の注意義務があることはもちろんである

調べを怠り、以前紹介した判例を見逃すなんてお恥ずかしい…

なお、現在は横断歩道があれば「一時停止かつ妨害禁止」なので、

交差点通過中に横断歩道が青になり、「横断しようとする歩行者」がいたら一時停止義務があることになる。

以前問題になったスクランブル交差点にしても、青信号で横断しようとする歩行者がいたから一時停止義務なのよね。

で、東京高裁で旧71条3号と38条の関係が揉めていたりして危ういから、昭和42年改正で全て整理したわけ。

38条の2を「横断歩道がない交差点」だと明確にし、旧1項と2項を統合。

この改正内容の第一点は、交差点で横断歩道がある場所の規定の適用関係を明確にしたことである。すなわち、改正前においては、第71条第3号は、横断歩道における歩行者の優先について、第38条は、交差点における歩行者の優先について、それぞれ規定していたため、交差点で横断歩道がある場所については、いずれの規定が適用になるか明らかではなかったのである(注1)。そこで、今回の改正により、第38条の2の規定は、横断歩道がない交差点に限って適用されることを明らかにし、横断歩道がある場所の歩行者の優先については、すべて第38条第1項の規定が適用することとしたのである。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

(注1)改正前の第71条3号と第38条との関係において、横断歩道の直前で一時停止しなければならない義務は、第71条第3号によるのは当然であるが、通行を妨げないようにする義務については、科刑上一罪になるのか、いずれの規定のみが適用になるのか明確ではなかった。特に改正前においては、第38条については、酒気帯び加重の規定の適用があり、第71条第3号についてはその適用がなかったことが問題を一そう複雑にしていた。なお、交差点については、その円滑化という要請から、第38条の規定のみが適用され、一時停止義務も適用されないという考え方もあった。

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。

「道路交通法の一部を改正する法律」、警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集、p37、立花書房、1967年12月

赤ラインの部分は東京高裁判決を意識していると考えられますが、東京高裁は立法経緯から両規定の関係を捉えようとして結局濁した。

一方福岡高裁は「横断歩道があるなら全て71条3号」と解釈した。

所論は、原判決は 被告人は福岡県直方市津田町交差点において普通貨物自動車を運転通行するに際し歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断しようとしているのにその直前で一時停止をしなかつたものであるとして、道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2を適用している。しかしながら、当時被告人は交通整理の行われていた右交差点を右折していたものであるから、同法第38条第1項に当るかどうかが問題である。けだし、同法第71条第3号は横断歩道における横断歩行者の保護という面では同法第38条第1項とその目的を一にしているが、同法第38条第1項は、特に車両が交差点で左折または右折する際の横断歩行者との関係を規定したもので、同法第71条第3号の特別規定であつて、交差点における車両と横断歩行者との関係については同法第38条第1項が適用されるべきものである。そして、被告人は当時横断歩行者の通行を妨げたことはなかつたものである。したがつて、原判決には法令適用の誤りがある、というのである。

そこで、検討するに、道路交通法第71条第3号は横断歩道(同法第2条第4号参照。)の横断歩行者と車両との関係を規定したものであるから、交差点またはその附近に横断歩道があるときはその横断歩道の横断歩行者と左折または右折する車両との関係も同条号によつて規制されるものであり、同法第38条第1項は交差点またはその附近に横断歩道がない場合について道路の横断歩行者と左折または右折する車両との関係を規定したものである。したがつて、右両規定は所論のような関係にはない。そして、原判決挙示の証拠によれば、当時歩行者が横断しようとしていたのは横断歩道であり、被告人運転の自動車はその横断歩道の直前で一時停止しなかつたものであることが明らかであるから、被告人は道路交通法第71条第3号、第119条第1項第9号の2違反の罪の責任を免れない。原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。

福岡高裁 昭和42年10月11日

こういう混乱を終息させたのが42年改正になる。

警察学論集1967年12月は横断歩行者の部分を何ページにもわたり詳細に解説してますが、こういう混乱した時代に作られたのが38条2項。

令和になってから解釈で揉めるとかバカなんじゃないかと思うけど、道路交通法解釈っていまだに決着してないものは他にもあるのよね。

ここまでが東京高裁判決と横断歩道のルールの歴史ですが、横断歩道のルールって改正史が複雑。

けど、現行規定を理解するには改正史が重要でして、昭和38年に「横断しようとする歩行者」があるときに一時停止義務を新設した点がポイントなのよ。

| 昭和35年 | 昭和38年 | |

| 対象 | 横断歩道を通行する歩行者 | 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者 |

| 義務 | 妨害禁止(一時停止or徐行) | 一時停止かつ妨害禁止 |

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは、現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

「横断しようとする歩行者」があるときに一時停止義務を新設した理由は、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作るためだとしている。

宮崎氏は警察庁の人で昭和38年改正の立法者でもありますが、「なぜ新設したか?」「なぜ改正したか?」を立法者視点でどのように考えていたかは重要。

とりあえず、交差点に進入する際に青又は黄色信号でも、交差点出口の横断歩道を通過する際に横断歩道が青になる状況なら38条1項前段(減速接近義務)と後段(一時停止かつ妨害禁止)があるのですが、

間もなく歩行者に対する信号が青に変り歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であることは明らかであるから、被告人は自動車運転者として当然右歩行者の通行を妨げないよう配慮すると同時に減速徐行して状況に応じ必要があれば何時でも急停車し得るような態勢の下に横断歩道又はその付近における歩行者の動静に絶えず留意して進行する等してその安全を図るべき業務上の注意義務があることはもちろんである

わりと大事な説示ですが、バスがスクランブル交差点で事故を起こしたときも、38条の対象だと気づいてない人が多かったような…

そしてなぜ過去に取り上げているのに気づいてなかったかについては、今回は怠慢です。

読者様から頂いた判決文を見た瞬間に、アッー!と思ってしまいました。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント