38条2項と44条の関係や、元検察官の解説に言及している人なんてネット上ではほとんどいないので、うちの記事を見たのだと思うけど、

道交法38条2項の謎が解けた。44条駐停車禁止の昭39から昭46までの3号「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」 昭46から現行の3号「横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分」を道路左側のみに解釈した元検察官がいた為。

— キンゴ (@kin51110) December 28, 2024

追加説明。44条3号の部分(昭46以降は前の側端から前に5m部分)と38条2項の手前の直前の場所を同じと解釈してた元検察官。検事正までなられたエライ人みたいです。

— キンゴ (@kin51110) December 28, 2024

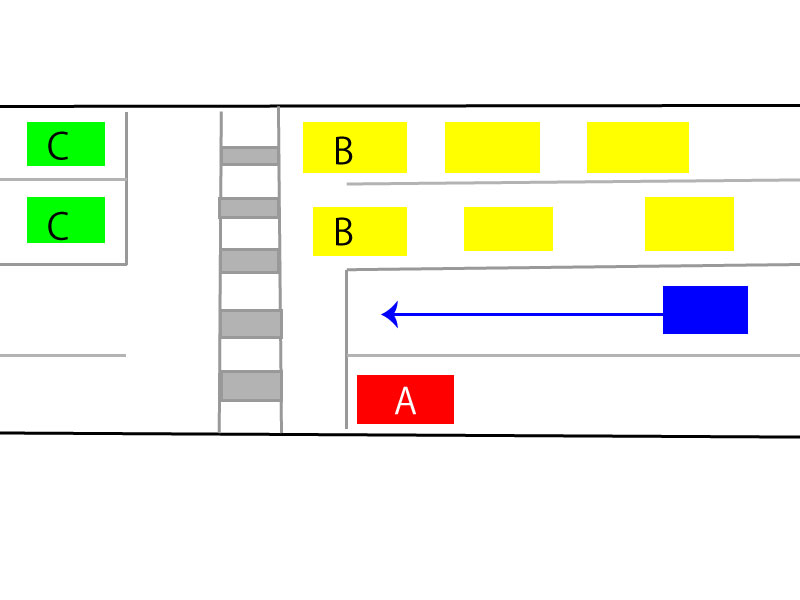

これね。

44条3号を「道路左側」と解釈したのは元検察官が発端じゃないですよ。

立法者が「道路左側」とアナウンスしたので、各種解説書はそれに倣っているに過ぎない。

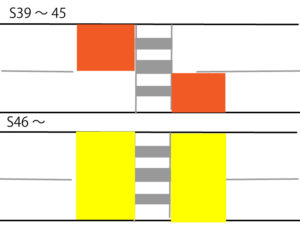

おさらいですが、昭和46年改正以前の44条は今と違う。

| 昭和39~46年 | 昭和46年以降 |

| 横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分 | 横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分 |

昭和46年改正以前の旧44条3号の解釈はこれ。

「横断歩道の手前の側端から前に五メートル以内の部分」とは、進行方向に向かい、横断歩道の手前の側端からさらに手前に五メートル延長した道路の左側部分の長方形または平行四辺形の部分のことである。

注解道路交通法、宮崎清文、立花書房、1966(昭和41年)

44条3号による駐停車禁止場所は、青車両にとっては道路左側のオレンジ枠のみだったことになる。

宮崎氏は警察庁交通企画課の人で、昭和35年に道路交通法を作成した際の実質的責任者みたいな存在。

なので「宮崎道交法」と語る人すらいたそうですが、旧44条3号を制定した昭和39年改正も宮崎氏が実質的な責任者なのよ。

それは昭和39年改正の解説(警察学論集)を宮崎氏が担当していることや、昭和39年改正の国会答弁に宮崎氏が出ていることからもうかがえる。

つまり、44条3号を「道路左側」としたのは立法者(警察庁)の意図なのであって、その解釈は執務資料でも採用され、元検察官は執務資料の記述をベースにこれを書いた。

『横断歩道等に停止している車両等』とは,被疑車両が通過しようとしている横断歩道に車体の一部又は全部が入っている状態で停止している車両等を指します(前掲書366頁)。

また,『横断歩道等の手前の直前で停止している車両等』とは,横断歩道を通過しようとしている被疑車両から見てその横断歩道の手前の直前で停止している車両等を指します(前同頁)。この『直前』は,第2項には第1項前段の括弧書きが適用されないため,横断歩道の直前を指し,横断歩道の手前に設けられた停止線の直前を指すのではありません。そして,『横断歩道の手前の直前』の範囲は,道路交通法第44条第3号が『横断歩道又は自動車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分』を駐停車禁止場所としている趣旨からすると,横断歩道等の手前5m以内であると解するのが相当だと考えられます。また,『停止している』とは,一時停止による場合だけでなく停車あるいは駐車をも含みます。停止している『車両等』には,自動車だけでなく原動機付自転車,軽車両,トロリーバス及び路面電車を含みます(同前頁)。

従って,被疑者から見て横断歩道の右側部分あるいはその前後に対向車両が停止している場合には,道路交通法第38条第2項は適用されません。『交通事故捜査の手法 第2版』、宮成正典、立花書房

原著をみればわかるんだけど、宮成氏がいう「前掲書」って執務資料道路交通法解説(野下解説)のことなのよ。

元検察官は警察庁のアナウンス→執務資料という流れから書いたまでで、44条を「道路左側」としたのは立法者のアナウンス。

わざわざ赤字にして、発行年月日も入れているのに事実を歪める人がいるとなると、さすがに理解力を疑う。

思うに、38条2項にかかわらず情報の整理が全くできていないのよね。

改正史を理解し、改正理由や当時のアナウンスや解説書を検討しないと、元ネタが何なのかすらわからない。

名古屋高裁判決にしても、「その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべき」と説示したことから対向車も含めた説示だと主張する人すらいるけど、

しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

名古屋高裁 昭和49年3月26日

この文言は宮崎注解からの引用に過ぎない。

この場合の『停止している車両等』については,もちろんその停止していることの原因,理由を問わないから,およそ横断歩道の直前で停止している車両等は,すべて含まれることになる。しかし,横断歩道の手前の側端から前に5メートル以内の部分は,第44条の規定により停車が禁止されているから,実際には,その大部分は,第1項の規定により一時停止している車両等となろう。

宮崎清文、注解道路交通法、立花書房、昭和43年8月25日、p183

とは言え、昭和43年当時の44条3号はこうなのであって、

オレンジの枠に停止車両がいた場合、①横断歩行者優先中(法令による一時停止)、②違法駐停車、③危険防止のための一時停止、しかあり得ない。

「実際には,その大部分は,第1項の規定により一時停止している車両等となろう」としている理由は、②と③はあくまで例外的な存在だからなのであって、宮崎氏(立法者)は38条2項に対向車を含まないと捉えていたことがうかがえる。

名古屋高裁判決にしても道路左側にある停止車両について判断したものなのだから、この説示を以て「対向車を含むとした」と語るのは判例の拡大解釈でしかないし、宮崎注解から引用している点からもそれはうかがえる。

けど、存在しないデマを使う人とか出てくるわけで、

裁判の仕組みや判決の読み方をわからない人がおかしな騒ぎ方をするのでびっくりしてしまう。

38条2項を新設した理由を解説した浅野氏(警察庁交通企画課)にしても、

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。

警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

「横断歩道の直前」は44条3号により駐停車禁止だという前提で解説しているけど、当時の44条3号はこう。

つまり立法者が意図した38条2項の「横断歩道の直前」とは、道路左側であることが容易にうかがえる。

対向車線は当時の44条3号の対象ではないのだから、立法者(警察庁)が意図した「横断歩道の直前」(38条2項)は道路左側なんだと理解できる。

2項の解釈は、全てを総合的に見ないとわからないと書いたけど、

「対向車を除くと条文に書いてない」みたいな話をする人は、残念ながら検討不足としか思っていない。

なぜちゃんと調べないまま矛盾がある説明をするのか謎だし、執務資料にも38条2項の解釈に44条3号が書いてあるのだから、44条3号がヒントになるのかな?と推測して調べればいいのに…そして44条3号の解釈にしても当時の解説書を見れば元ネタ発信が誰なのかわかるでしょ。。。

話を戻すけど、44条を「道路左側」とアナウンスしたのは立法者である警察庁なのであって、その解釈は44条を改正した昭和46年も同じ。

改正理由からうかがえるわな。

横断歩道の先方5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所とした(第44条第3号等の改正)

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5メートル以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方5メートル以内の部分に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者の発見が困難になり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5メートル以内の部分を停車および駐車を禁止する場所としたのである。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

逆向き駐停車については通行区分違反(17条4項、左側通行)の規制対象なのだし、重ねて駐停車禁止のルールを作るまでもなかったのだろうと想像しますが…

そもそも昭和46年に38条2項が改正されてますが、

| 昭和42年 | 昭和46年 | |

| 義務発生の状況 | 横断歩道の直前で停止している車両等がある場合 | 横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等がある場合 |

| 一時停止義務の要件 | 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき | 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき |

| 一時停止の位置 | 当該横断歩道の直前 | その前方に出る前 |

このように改正した理由は、注解特別刑法交通編(執筆者は警察庁)にある。

第1項後段は、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止すべきことを義務付けているが、この一時停止は主として安全確認のためのものであって、通行を妨害しないようにするためには、さらに前進して停止することも認められると解される。特に幅員の広い横断歩道ではこのような実態が見られる。そこで、本項においては、前車が停止している位置としては「横断歩道等又はその手前の直前」としているのである。

本項は、横断歩道等の停止車両は、第1項後段の規定を遵守するためのものが一般的であることを前提にしているが、「停止している車両等」がこれに限られるものではないのは当然のことである。

本項の一時停止の義務は、前車の「前方に出る前に」行わなければならないが、おおむね前車の車体の前端付近で行うべきものである。平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6

改正前の旧38条2項だと、このように「横断歩道直前」で停止する車両があるときに一時停止義務がありますが、

一方、現実的にはこのような事態が起きる。

目の前の横断歩行者が通過したことを確認して出発したところ、

死角から横断歩行者が現れたら、一時停止しないと衝突してしまう。

だから横断歩道上で再停止することもありうる(違反にはならない)。

しかし旧38条2項は「横断歩道の直前で停止している車両等がある場合」としていた関係から、横断歩道上に停止している車両の場合には38条2項の一時停止義務の対象外になってしまう。

それが実情と合わないから改正したのだと読み取れる。

この改正経緯のいったいどこに「対向車」が関係すると考えるのかわからないけど、要は対向車を含まないと捉えている人は、一つの根拠のみならず多数の資料から根拠を見いだしているのであって、「元検察官が含まないと書いているから」みたいな雑な理由から導いてないのね。

全部トータルで考えれば、対向車を含むという見解は矛盾が多すぎて取りえない。

だから「条文には対向車を除くと書いてありません」とか、「名古屋高裁判決は対向車を含むとした」みたいな話をする人を見ると、低レベル過ぎて話にならない。

結局、元検察官の互氏がいうように、「一時停止義務はないにしろ、一時停止すべき注意義務がある」になる。

○「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等」とは

進路前方に設けられた横断歩道上か自車から見てその手前で停止している車両等のこと

です。したがって停止車両等が自車線(複数の車線がある道路においては、自車と同一方向の他の車線を含む。)にある場合と反対車線にある場合を両方含みますが、停止車両等の側方を通過して「その前方に出る」前に一時停止すべき義務を課したものですから、結局、この規定からは、後者(停止車両等の反対車線にある場合)は除かれると思います。

しかし、この規定は、停止車両等が邪魔になって横断歩道やその直近を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者の有無の確認ができない場合に、歩行者の安全を守るため、車両等の運転者に一時停止義務を課したものですから、反対車線に停止中の車両等の側方を通過して「その後方」に出ようとする場合も、一時停止義務を課すべきです。よって、このような場合、一時停止義務違反は道路交通法違反にはなりませんが、過失運転致死傷罪成立の前提となる注意義務違反には該当します。互敦史、「基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定」、東京法令出版、191頁

道路交通法の義務以外に注意義務が要求されているのが日本の法律。

とはいえ44条を「道路左側」としたのは立法者のアナウンスなのに、元検察官が元凶みたいに理解するのはちゃんと読まない/ちゃんと調べない弊害なんでしょうね。

過去かなりの資料を取り上げてますが、まだ取り上げてない資料もあるのよね。

こういうきちんと調べない人にはわからないでしょうけど。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント