運転レベル向上委員会が「ペダルが付いている=一般原付」と解説し、後輪までチェーンが付いている構造は特定小型原付ではないのだとしてますが、

運転レベル向上委員会より引用

これは運転レベル向上委員会の無知からくる誤りでして、

チェーンのような構造も見えるしペダルが付いているけど、これで特定小型原付なのよね。

理由はシンプルで、ペダルは発電装置に過ぎず、あくまでも電動駆動という構造だから。

ENNE T250は発電機を搭載しており、ペダルをこいだら発電機が回る仕組みとなっています。発電された電力はバッテリーを介さず直で駆動用モーターに行く仕組みにすることにより、漕いだら漕いだ分だけ進む仕組みとしました。そのことにより、ユーザーは直感的に自転車に近い感覚で運転をすることが可能です。また、本機の駆動はモーターでのみ行うことにより、特定原付の制約である20km/hを超えないよう電子制御をしております。この仕組みは警察庁および警視庁との意見交換時をした際に20km/hをこえて加速しないという項目に適合する旨を確認しております。

で。

元ネタの通達はこれ。

「原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車」に該当し、ペダル付き電動バイクに当たる限り、当該車両は、その用い方によって、法第2条第1項第11号の2に規定する自転車(人の力を補うため原動機を用いるものであって内閣府令で定める基準に該当するものを含む。以下同じ。)に該当することはない。また、原動機用蓄電池の蓄電不足又は取外しにより、一時的に原動機を用いて走行させることができない場合であっても、その構造として原動機を用いることができるものであることに変わりはないことから、自動車又は原動機付自転車に該当する。

また、構造上の最高速度が20キロメートル毎時を超えるペダル付き電動バイクについては、法第2条第1項第10号ロに規定する特定小型原動機付自転車には該当せず、法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号イに規定する一般原動機付自転車に該当する。ここにいう構造上の最高速度が20キロメートル毎時を超える場合には、専ら原動機のみを用いて走行させる場合に構造上の最高速度が20キロメートル毎時以下である場合であっても、ペダル等を用いて走行させる場合に構造上の最高速度が20キロメートル毎時を超える場合が含まれる。

なんで「ペダルが付いていたら一般原付」という説明にしてないかというと、ENNEのようにペダル付きであっても「構造上の最高速度」が20キロ以下のものが存在するからなんですよね…

で。

運転レベル向上委員会は「ペダル付き=一般原付」という雑過ぎる括りにしているけど、この人の間違い解説を信じた人が「ペダル付き特定小型原付」に合法的に乗る人に対して、誤った非難をしかねない。

「免許!」「ヘルメット!」とかですよね。

既にペダル付き特定小型原付は開発され流通しているのだから、運転レベル向上委員会の誤った解釈により迫害されてしまう人が出ることは容易に予見されるのだから、「ペダル付き=一般原付」みたいな雑過ぎる括りにする必要が全くないのよね。

まあ、自分の発信でどういうことが起きるか想像してないから、ヘイトになる可能性も頭にないのだろうけど。

ところで、あまり知られていないけど特定小型原付の法定最高速度は20キロではなく30キロ。

第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

特定小型原付は車体の構造上20キロまでしか出ませんが、下り坂では勝手にスピードが上がるわけで、念のため法定最高速度が規定されている。

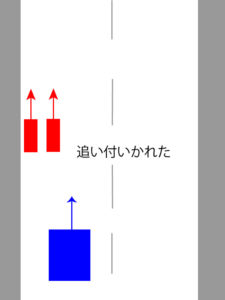

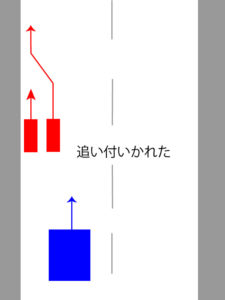

そしてここに「軽車両の並進」「軽車両の追いつかれた車両の義務」のヒントが現れていて、

| 軽車両 | 特定小型原付 | |

| 並進 | 禁止 | 規制なし |

| 追いつかれた車両の義務 | 対象外 | 対象 |

昭和39年改正以前は軽車両の並進が禁止されておらず、かつ、追いつかれた車両の義務の対象でした。

つまり軽車両が並進して追いつかれた場合には、並進を解除して左側端に寄るルールだったことになる。

ところが昭和39年改正で軽車両の並進を禁止したので、すでに左側端を通行する軽車両に追いつかれた車両の義務を課す必要がなくなった。

そして令和に誕生した特定小型原付は、並進を禁止してないけど追いつかれた車両の義務の対象なのよね。

法定最高速度が規定されているので。

ここに気づけるかどうかなのよ。

追いつかれた車両の義務については、大正時代から規定があります。

そこから改正経緯や当時の解釈を見ていくと、追いつかれた車両の義務とは何なのかが見えてきますが、そういうのが条文理解に必要なのよね。

中速車みたいな分類はもっと後に登場しているのだから、追いつかれた車両の義務の解釈の本筋とは関係がない。

調べるとわりと面白いけど、38条にしても

改正経緯を理解すると、真意が見えてくるのよね。

なぜか改正経緯を考えないまま条文解釈に走る人が多いけど、法律解釈ってそうじゃないのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント