自転車が歩道を通行する際には、「道路交通法上は」左右の指定がありませんが(交通法17条4項)、以前も書いたように、

なぜか愛媛県については条例にて、「左側の歩道」という指定があります。

これを破って右側の歩道を通行した場合、何か問題になるのか?と質問を頂きました。

別に…

みんな大好き「努力義務」ですし、当然罰則もないので何か問題になることはないと思う。

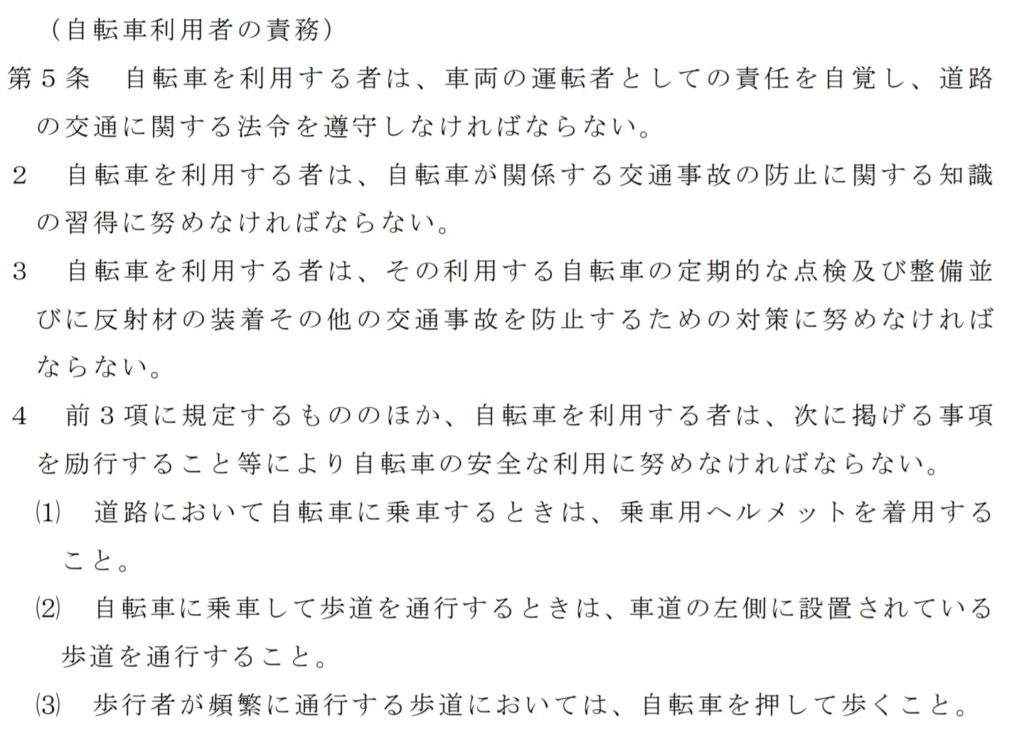

(自転車利用者の責務)

第5条

4 前3項に規定するもののほか、自転車を利用する者は、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。

⑵ 自転車に乗車して歩道を通行するときは、車道の左側に設置されている歩道を通行すること。

歩道上で自転車同士の接触事故が起きたとしても、「左側歩道」を理由に過失相殺するとは考えにくいです。

みんな大好き「努力義務」ですもんね。

個人的には道路交通法の規定に反する謎ルールはやめたほうがいい気がしますが、愛媛県道路交通規則(公安委員会規則)ではないので特にあんまり関係ないかも。

そもそも、自転車の歩道通行を左側に限定しようとするローカルルールについてはイマイチ目的がわかりません。

けどこちらを見る限りでは、

自転車は車道!を徹底させたい意図から生まれたのですかね。

車道と路側帯は左側ルールがありますが(交通法17条4項、17条の2第1項)、歩道については道路交通法上は双方向通行が可能。

個人的には歩道について左右の指定をするデメリットのほうが大きい気がしますが、結局はみんな大好き「努力義務」なので法的に規制しているとは言えないですし。

けど、定期的に発生する「歩道逆走は違反マン」問題からすると、こういうご当地ローカルルールってあまり良くない。

「歩道逆走は違反マン」は大量に発生しますが、

「歩道逆走は違反マン」が発生した場合、まず都道府県から確認しないと話が噛み合わなくなるので面倒。

警察まで間違うくらいの衝撃度ですから…

努力義務の効力

ちょっと前にも書きましたが、

努力義務とは法的な縛りでもないし、強制力もないし、規制でもない。

まあ、この国は歯磨きも努力義務の一部ですから。

例えばワクチン接種についても努力義務があります。

予防接種法

第九条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を受けるよう努めなければならない。

これについて厚生労働省のサイトではこのような説明があります。

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

ちなみに比較的最近、こういう判例も。

予防接触法9条1項及び2項は、予防接触を受ける努力義務を定めた訓示規定にすぎず、直接の法的義務、法的効果を発生させるものではなく、仮にこれらの規定に従わなかったとしても法的不利益が課されるものではないから、原告らの権利又は法律関係に現実的な不利益又は危険が存在するとはいえない。

東京地裁 令和4年8月2日

これは当たり前の話ですが、何の訴訟なのかは各自お調べください。

ちなみに私は「そっち派」ではありません。

ヘルメットの努力義務にしても何ら法的な縛りではないし、規制になるわけもなく、単なる推奨程度の話でしかないのに、「法的縛り」だの「規制」だのミスリードする方が問題なんじゃないかと思いますが、歩道左側通行については愛媛県独自の努力義務(推奨)です。

予防接触法についての厚労省の説明を拝借するならば、

「左側歩道通行」は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で「左側歩道通行」をご判断いただくことになります。

ということになりますかね。

ヘルメットについても同じで、

「自転車ヘルメット着用」は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で「自転車ヘルメット着用」をご判断いただくことになります。

けど、「歩道逆走は違反マン」は定期的に発生するので、まずは都道府県の確認が必要です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント

「歩道左側」という書き方は、

歩道では車道側通行だけど、自転車同士がすれ違う際は左側を通る、というような話かと思いました。

愛知県の条例では「車道の左側に設置されている歩道」ですので、

「左側歩道」と略すと個人的に理解がしやすいです。

記事の感想としては、このような条例があるのは驚愕しましたが、自身の居住地ではどうなのか調べてみようと思いました。

私見、失礼しました。

コメントありがとうございます。

おっしゃる通りでした。

ありがとうございます。

すみませんが、ちょっと意味がわかりません。

ずっと歩道が続いている訳ではないので、左側の歩道のみにした方が良いのでは?

もし先で歩道が途切れたら、そこで絶対に左側に渡るのでしたらその限りではありませんが、そんな人は今まで見た事ありませんし。

また、歩行者の通行の妨げになる場合も(場合によっては)車道に出るでしょうから。

此方も、必ず降りて立ち止まるか押して歩くのでしたら…ですが、それもごく少数でほとんどが強引に走行するか車道を逆走してますし。

それらを踏まえても、右側でも良いメリット・左側のみで起きるデメリットって何ですか?

コメントありがとうございます。

道路によっては片側にしか歩道ありませんし、横断歩道等の距離が離れた幹線道路では「左側の歩道のみ」と決めたところで逆走が多発するので無意味なのです。

返信ありがとうございます。

とは言え、無意味だから(ルールで決まっていてもいなくても)右側歩道を是とするのは違うと思います。

それだと守れない、又は守りにくいルールは違反しても構わないとなってしまいませんか?

そもそも車道走行が原則で、歩道の走行は一部の場合のみとなっているのに、右側を走行している方々はその原則さえ守れていないですよね?(もちろん左側でも多数はそうかも知れませんが)

コメントありがとうございます。

もちろん、車道ないし路側帯の右側通行は違反です。

ただし、歩道等と車道の区別がない道路において、降りて押して歩けば歩行者ですので(交通法2条3項2号)、理屈の上では歩行者が右側通行することに違法性はありません。

あと、これは考え方次第になりますが、「ルールとして決めたから守れ」と言ったところで守らない人は必ず一定数出てきます。

それについて、「遵守が期待できないルール」を作ったところで秩序が悪化するわけなので、ルールを作る際には守らない人が一定数出てくることを想定して作ります。

「左側の歩道のみ」と決めた上、「原則車道」がかかってきたときには、車道を逆走する自転車が大量に出てくることになりますが、それが不合理なのである種のガス抜きとして道路交通法上は歩道通行について左右の指定がありません(交通法17条4項)。

道路交通法2条1項3号の3に「自転車道」というものがありますが、自転車道があるときには自転車道の通行義務があります(63条の3)。

自転車道は車道の両端に作られますが、自転車道は左右ともに双方向通行を原則にしています。

一方通行指定もできますが、一方通行指定したところで遵守が期待できなくない幹線道路などもありますし、「ルールを守れ」というだけではうまくいかないと思いますよ。

ママチャリのほとんどは歩行者気分でしかないので。

もちろん、個人的にはそのような感覚はありませんが、遵守が期待できないルールを押し付けるよりも、遵守が期待しやすいルールにする方が安全になることもあります。

返信ありがとうございます。

先程のコメントで分かりにくい部分がありましたが、『右側を走行している方々』の右側は右側歩道の事です。

その上で、例外にも当てはまらないのに歩道を走行している、と言う意味です。

『「遵守が期待できないルール」を作ったところで秩序が悪化するわけなので、ルールを作る際には守らない人が一定数出てくることを想定して作ります。』と言われていますが、それを言えば道路交通法にはあまり遵守されていないルールが幾つかありますが(17条2項や50条、最近よく話題になる38条、あと10条・同2項なども)、それでも法として規定されています。

更に言えば、原則車道の左側の走行や歩道走行の例外規定さえそこまで遵守されているとは思えず、そこに(もちろん規定されていませんが)右側歩道の走行もOKでは輪をかけて無法地帯になると思います(一つ目のコメント)。

なので、『ガス抜き』や『遵守が期待しやすいルールにする』より、きちんと律する為の法を作るべきと私は考えます。

ただ交通量の多い幹線道路などは、歩行者の妨げにならず充分なスペースが確保された対面通行可能な『自転車道』が整備されればと思いますが、中々難しいんでしょうね。

コメントありがとうございます。

遵守が期待できないルールと言っても、免許制と非免許制の差が大きいのではないでしょうか。

それに甘えた自転車については全く容認できませんが。

17条2項についても、比較的最近の判例ですが「一時停止では足りない」としてかなり踏み込んだ判断をしているものがありますが、

https://roadbike-navi.xyz/archives/38997/

一般的な感覚としても、歩道を時速40キロで通行する自転車はどうなのよ?と思うことは当然です。

しかし38条も含め、歩行者への重大な危害のリスクが大きいので「期待できない」では済まされないのかと思います。

結局、自転車の場合は小学生も乗りますが、自転車のルールは本気で考えるとかなり難解です。

なのでそろそろ、不合理なのはまとめて欲しいところです。

なお、特定小型原付は「時速6キロモード&自転車通行可の歩道」では歩道通行が可能になりますが、実証実験で最も多い違反は「通行区分違反」、つまり歩道通行でした。

おそらくですが、「歩道通行禁止」にしたところで歩道を走る電動キックボードは出てしまうのが明らかなので、だったら時速6キロしか出ない歩道通行モードを作って走らせたほうがいいと判断したのだと思います。

https://roadbike-navi.xyz/archives/36216/

特定小型原付も免許不要ですが、どの程度違反が出るかはやってみないとわからないです。

返信ありがとうございます。

(返信ボタンがないので、新たにからになりますが)

免許制では無いのが結構大きいのはもちろんですが、とは言え免許制にするには高い壁が幾つかあるので中々現実的ではありませんし。

そうなると、出来る事は地道な啓蒙活動と違反者の取り締まり強化くらいでしょうが、それらを行う上で『車道は左側のみ可だが、歩道は左右どちらでも可』だと、何故そうなのかが分かりにくい(多分そうでないと自転車が使いにくい乗り物になるから、かも知れませんが)、あと私がコメントした別の違反につながる事も想像出来るので、やはり『車道も歩道も左側』にした方が良い気がします。

特定小型原付に関しては、正直なところ色々な意味で私は反対なのですが、どうしてもというのなら所謂シニアカーと同等の扱いくらいにしないと(それ以上の出力の物は違法)、自転車同様(下手したらそれ以上)の無法地帯になるのでは?と思ってますが、そこまでだとそもそも販売・購入するメリットが無くなるでしょうね。

それと販売で言えば、スポーツタイプの自転車の多くがライト等を装備していないのに流通しているのが理解出来ませんw

他の車両だと確実に販売出来ないはずですし、明るい場面でしか走らないからと理由付けしても、それは他の車両でも言える事ですから。

コメントありがとうございます。

そもそもなぜ、昭和45年に歩道通行を解禁したときに双方向通行にしたのかに鍵があるのかもしれませんが、当時の資料をみると自転車の乱横断が問題になっていたみたいな記述もあるので、「なるべく横断させないため」なのかもしれません。

なお、自転車横断帯は昭和53年、「押して歩けば歩行者」は昭和46年に新設された規定です。

ちょっとそのあたりも調べてみます。

スポーツ自転車にライトが装備されずに販売されている件ですが、

・必要とするライトのスペックが人によって違う。(フロントライトのみで2万円とか存在しますし)

・複数の自転車を所有していて、ライトを付け替えて乗る人もいる。

・そもそも夜間やトンネル内など以外は装備義務がない。

こういうあたりが理由じゃないかと思います。

自転車って厳しく取り締まりしなかったことが今のような無法地帯になったと思っていますが、昭和30年代とかは「二人乗り」「無灯火」など有罪にした判例が残っています。

https://roadbike-navi.xyz/archives/34589/

https://roadbike-navi.xyz/archives/34881/

今の時代に二人乗りで起訴されたり高裁まで争うなんてあり得ませんが、「期待できない」と書いた理由も「甘やかされすぎた結果」です。

返信ありがとうございます。

灯火装置の件、1つ目と2つ目は必要が無くその分が高くなるとしても、装着して販売するのには何の支障もありませんし、そうなるとやはり3つ目が問題でそれらも踏まえて自転車って、法律の面でも取り締まりの面でも主様の言われるように『甘やかされすぎ』ているんでしょうね。

自転車運転者講習制度もどのくらい機能しているか疑問ですし、そんな状態で特定小型原付も結構甘いルールでの解禁と、歩行者や車両(自動車などの意)にとって、そしてルールを遵守している人にとって住みにくい世界が更に酷くなるそうで、かと言ってそれが改善される事は『期待出来ない』でしょうし…。

コメントありがとうございます。

個人的には自転車の二人乗りで高裁まで争った事例があるほうが驚きなんですが、取り締まりする警察官も自転車のルールを把握してないなんてザラです。

まあ、無法な自転車がいると同じ視点で見られるだけなので、なかなかツラいところです。

特定小型原付は違反した場合に青切符になりますが、たぶん自転車にも青切符を導入するための実証実験を兼ねていると思っています。

非免許制に青切符を運用した場合、反則金払わない人が大量に出るとなかなか大変なことになるので、ユーザーが少ない特定小型で試すのだろうと。