こちらの件。

この判例は何回も取り上げてますが、車道通行する自転車にとっては重要な教訓があるのよね。

停止線を越える瞬間に「黄色」になったら?

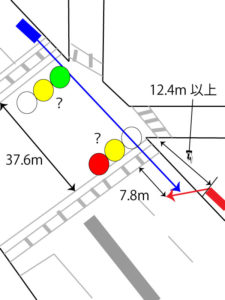

この判例は6差路の長い交差点で、自転車横断帯~自転車横断帯が37.6mある。

停止線からだともっと長い。

なので原告が交差点に進入する「停止線」を越えた瞬間に黄色になったとしたら、交差点を脱出する前に赤信号に変わりうる。

スピード次第では、交差点出口付近の横断歩道等が青信号に変わるわけ。

そうすると以前も取り上げたように、注意義務はこうなる。

青の信号で交差点に進入した自動車運転者が、前方の横断歩道上左端付近に左から右に横断しようとして佇立している歩行者を認め、さらに右交差点の中央付近まできたときに前方の信号が黄色に変わったのを認めた場合には、直ちに横断歩道直前で停止すべき業務上の注意義務はないけども、間もなく歩行者に対する信号が青に変わり、歩行者が当該横断歩道を左から右に横断を開始することが必至であるから、自動車運転者としては、右歩行者の通行を妨げないよう配慮するとともに減速徐行し、状況に応じいつでも急停止し得るような態勢で横断歩道またはその付近における歩行者の動静を絶えず留意して進行するなど、その安全をはかる業務上の注意義務がある。

東京高裁 昭和41年10月19日(刑事)

要は38条1項前段の減速接近義務の問題になる。

被告自転車は自転車横断帯から10mほど外れた位置から横断したから38条の優先対象ではないけど、要は横断自転車が予見可能な以上は注意義務を負うわけね。

長い交差点に進入する際に黄色信号に変わったときは、慌てず減速するほうが吉。

近日中に同じく黄色信号になった場合の判例を挙げますが、要は停止線で止まる義務まではなくても、「横断歩道等が青信号に変わるから、横断しようとする歩行者等が明らかにいないとは言えない」ことになる。

過失割合は公平とは思いませんが、逆走成分をほとんど評価してないからそうなのかも。

自転車は、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を利用しなければならないところ(道路交通法63条の7第1項)、被告は、進路前方に自転車横断帯があったにもかかわらず、これを利用することなく、本件道路を横断しようとしたのであって、被告が当該自転車横断帯を利用しなかったことを正当化することができるような合理的な理由は特に認められない。その上で、被告が本件道路を横断しようとした地点と直近の自転車横断帯又は本件横断歩道との距離に照らし、被告運転の自転車が自転車横断帯又は横断歩道上を通行していたのと同視し得るとまで評価することはできない。

そして、被告は、自転車横断帯を利用することなく本件道路を横断しようとするのならば、自車を歩道から車道に進入させるのに先立ち、少なくとも右方から走行してくる車両の有無、動静を十分に注視、確認した上で、車道に進入させるべきであったところ、対面する歩行者用信号の表示は赤信号であり、歩行者用信号Bの表示が青信号だったことから、右方から車両が走行してくることはないものと軽信して、上記のような注視、確認をすることなく、自車を車道に進入させて本件道路を横断しようとしたことから、原告運転の自転車と衝突するに至った。(中略)

以上によれば、被告は、車道に自車を進入させるに際し、上記の注視、確認義務を怠ったものといわざるを得ない。

東京地裁 平成20年6月5日

道路交通法36条4項は、「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」と規定し、また同法38条1項は、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。」と規定している。

自転車は、車両であるから、「道路を横断する歩行者」と同視することはできず、また、被告は、本件横断歩道から約9.35m離れた地点から車道を横断しようとしたのであるから、「横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者等」と同視することもできないのは、原告らが主張する通りである。

しかしながら、被告が横断しようとした地点は、本件横断歩道からさほど離れていたわけではなく、また、歩道との段差がなく、歩道からの車両の進入が予定されていた箇所であったことに加え、原告運転の自転車が本件横断歩道を通過する際、車道信号A1の表示は赤信号であり、歩行者信号Bの表示は青信号であったのであるから、本件横断歩道上のみならず、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点からも、本件道路を横断すべく車道に進入してくる歩行者や自転車があることは想定される状況にあったというべきである。そして被告にとってと同様に、原告にとっても、配電ボックス等の存在により、必ずしも見通しがよくなく、上記の箇所から車道への進入者等の存在は十分確認できない状況にあった。

したがって、原告は、自転車を運転して本件横断歩道を通過させるに際し、被告運転の自転車が車道に進入してきた地点から横断しようとする者がいることを予想して、減速して走行するなど、衝突することを回避する措置を講ずるべきだった義務があったところ、原告がこのような回避措置を講じたことは認められないから、本件事故の発生については原告にも一定の落ち度を認めるのが相当である。

東京地裁 平成20年6月5日

いい加減な情報を振り撒くのも問題

ただまあこちらの件については、

判決文を読まないままテキトーに想像したとしか思えないのよね…

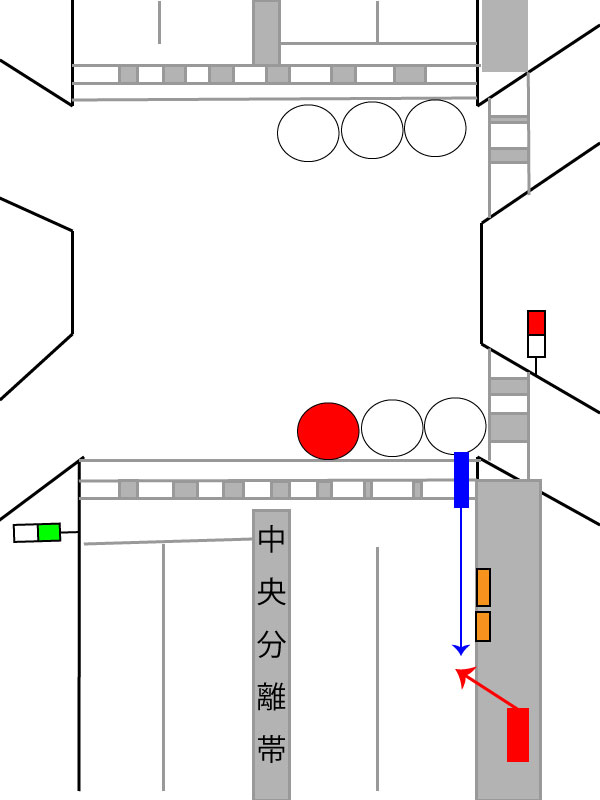

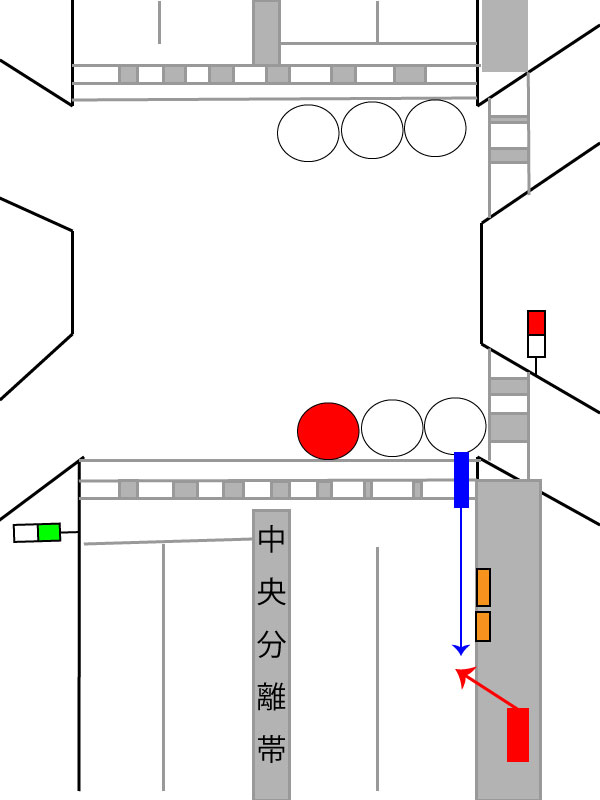

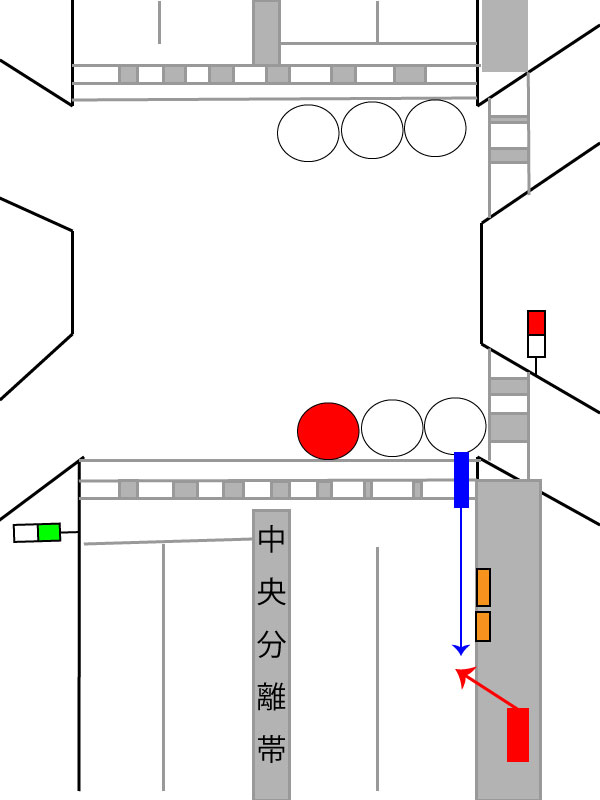

原告運転の自転車が本件横断歩道を通過する際、車道信号A1の表示は赤信号であり、歩行者信号Bの表示は青信号であったのであるから

通過した際に赤信号だったとあるように、事故の態様は上図の通り。

警視庁も「対向車線」と説明している。

東京地裁 平成20年6月5日判決 賠償額9,266万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突、男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失)が残った。

ちゃんと読んだらこんな説明にはなり得ないのですが、

この人は間違いがかなり多いわりには、マスメディアの間違いをやたら指摘するし、自分自身の間違いを改めるところから始めたほうがいい。

まあ、インターネット上の情報ってこうやってガセネタを流す人がいるわけで、

他人の発信が本当にあっているかなんてわからんのよね。

もちろん私の発信内容もそう。

反面教師としか言えないけど、多数の間違いを流して何をしたいのだろう。

とりあえず、長い交差点で黄色に変わったときは、停止線で止まれなくても減速接近義務を免れないことを覚えておきましょう。

謎のサイドアタックを受けて言語障害と片半身の麻痺が残った原告は気の毒すぎるけど(20代…)、追記すると被告は「重過失致傷」の容疑で家裁送致されてます。

そしていい加減な情報を振り撒かないように注意するのも大事よね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント