こちらの記事について貴重な資料を頂いたのですが、

警察本部の問答集に、私が書いた通りに「指定通行区分として左折レーンがある場合、左折レーンを逸脱して自転車専用通行帯に進入して左折すると指定通行区分違反になる」と書いてあり、資料を頂きました。

まあ、条文通りなので当たり前ですが。

とりあえず誰でも閲覧可能な資料が警察庁ホームページにありますので…

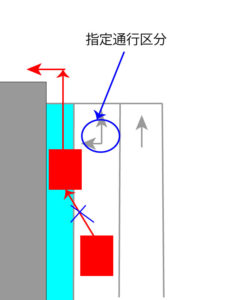

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

Contents

34条と35条の正しい解釈

簡略化します。

第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。

「同条第1項」とは34条1項を指します。

要は指定通行区分って、34条の例外規定なんですね。

だから「同条第一項の規定にかかわらず」としている。

指定通行区分が登場したのは昭和45年改正ですが、立法趣旨と解釈は昭和45年に説明されている。

現在も交通量が多い交差点では、道路に右折、左折、直進などが矢印で書かれてありますが、強制力がありませんでした。それを、右折しようと思ったら右側に寄れ、左折は左側へというように通行区分や右折・左折の方法を指定し、また、進路の変更禁止を義務づけました。

道路交通法改正の主眼点をめぐって(警察庁交通企画課長 藤森俊郎)、全日本交通安全協会、人と車、1970年6月

昭和45年以前から左折矢印や右折矢印が描いてあったけど、強制力がない法定外標示だった。

それに法的拘束力を持たせたのが指定通行区分。

公安委員会は、車両通行帯について、車両が交差点で進行方向による通行区分を指定できることとした(第34条の2第1項)

この通行区分の指定は、軽車両以外の車両について適用される。

公安委員会が道路の通行区分を指定したときは、緊急自動車に進路を譲るため又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ない場合を除き、左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(第34条の2第2項、関係罰則は第120条第1項第3号、同条第2項)。「道路交通法の一部を改正する法律」(浜邦久、法務省刑事局付検事)、警察学論集、1970年9月、立花書房

「左折又は右折方法の一般原則(第34条第1項、第2項及び第4項)によらず」というのは、条文に書いてある通り。

で、34条1項は3つの義務を課しているのですが、

第三十四条 車両は、左折するときは、①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、②できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)③徐行しなければならない。

①あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄らなければならない

②できる限り道路の左側端に沿わなければならない(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行しなければならない)。

③徐行しなければならない。

35条1項で「34条1項にかかわらず」としてますが、①~③の全てを免除するわけではない。

①は「交差点直前での通行方法」、②は「交差点内の通行方法」を意味するところ、

| 条文 | 内容 |

| あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄らなければならない | 交差点直前での通行方法 |

| できる限り道路の左側端に沿わなければならない(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行しなければならない) | 交差点内の通行方法 |

| 徐行しなければならない | 左折時 |

指定通行区分は交差点直前にあるのだから、35条1項がいう「34条1項にかかわらず」というのは、①のみを免除すると解釈されている。

つまりこうなる。

| 条文 | 内容 |

当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない(35条) |

交差点直前での通行方法 |

| できる限り道路の左側端に沿わなければならない(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行しなければならない) | 交差点内の通行方法 |

| 徐行しなければならない | 左折時 |

問題は②。

運転レベル向上委員会は過去の解説で、34条1項にある「道路標識等により通行すべき部分が指定されているとき」の「道路標識等」を指定通行区分と勘違いしていたけど、

指定通行区分は交通法35条の道路標識等なのであって(標識令)、34条1項の道路標識等として指定されているのはこれ。

| 道路標示 | 意味 |

| 右左折の方法(111) | 交通法第三十四条第一項、第二項又は第四項の道路標示により、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点において右折又は左折するときに通行すべき部分を指定すること。 |

左折又は右折をするときに矢印の示す方向により破線に沿つた部分を通行しなければならないことを示す。

この標示はダブル左折レーンなどがあるときに、交差点内で第1通行帯の左折車と第2通行帯の左折車をわけるために使われる。

こっわ!ドライバー冷や汗なんてもんじゃ無かったろうなこれ

後に重機積んでたらもっとやばかったとおもう。

ロード乗りの方、そこ直進されたらトラックはきついよ

トラック側は直進左折可能帯です pic.twitter.com/1O7lVU631j— ぐ り@ZND Beans (@hiroguriko) June 8, 2020

そもそも条文を読み間違えている。

道路交通法と標識令は対照関係にあるのだから(交通法4条5項)、交通法の各条に「道路標識等」とある場合、それが何なのか標識令で明示されている(一例としてイエローのセンターラインは「交通法17条5項4号の道路標示」と標識令で規定されており、交通法17条5項4号でいう「道路標識等」とはイエローのセンターラインを指すものだと理解できる)。

そしてなぜか「34条1項にかかわらず」を無視して謎の切り抜き条文解釈をしてましたが、

◯道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき(=左折レーンがあるときは)

◯34条1項にかかわらず

◯当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない

この規定、義務は「指定された通行区分にあたる車両通行帯を通行しなければならない」であり、しかも「34条1項にかかわらず」として34条1項の適用除外であることを明確にしている。

なぜこの規定を読み間違えるのか不思議。

とはいえ

愛知県警本部交通企画課もイマイチ理解してなかったし、愛知県警についてはこの解釈を間違えたとしても取り締まり対象にしてないと言ってました(理由は分かりにくいから)。

ただし他都道府県では取り締まり対象にしているところもあるのを確認してます。

違反なのは明らかですし、取り締まりされたところで争ってもムダでしょう。

たたまあ、あそこの人は法律解釈を頻繁に間違っているわけで、

民事の過失修正要素の解釈なんかも専門書とは異なる独自論が目立つし、さほど難しくもない条文を読み間違えたり、判例も読み間違えていることを見ると

この人はなにをしたいのかわからないのよね。

北海道施行細則の読み間違えなんかは、法令解釈通達が様々な都道府県から出ているのに調べもしないし、非常上告事件なんかは全く違う内容にされている。

たぶんこの流れだと、指定通行区分の件も彼はごり押しするんだろうけど…通行する区分を指定したのに、「どっちでもいい」になるわけがない。

ちなみにこれについて、

なぜ法令解釈と反する民事判例があるか?

それについてはまた別記事で…

けどまあ、交差点の左折方法をわかってない人が「県警本部を含め」普通にいて、「34条1項にかかわらず」と書いてあるのに34条1項に従った謎解釈を披露する人がいるのだから、

条文を切り抜きして自身に都合よく解釈する人がいるのは、ある意味脅威なのよ。

本来なら全交通者が共通認識をもってプレイしなければならないはずなのに…

正直なところ、この人がどこにつまづいているのかすらわからないんだけど、「かかわらず」のところなのだろうか?

第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

例えば追い越すときは「右側から(28条1項)」としながらも、右折するために道路中央に寄っている車両を追い越すときは「左側から(28条2項)」とする。

「前項の規定にかかわらず」として28条1項を適用しないことを明確にし、新たに作為の義務付け(しなければならない)としてますが、

言うまでもなく、28条2項は1項の例外だとわかる。

それと同じで、35条1項は34条1項を適用しない場合の話なんだとわかりますが、もしかしてアレなのかな?

35条1項に「交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは」とありますが、

「普通自転車専用通行帯には進行方向の矢印がない」

↓

「普通自転車専用通行帯には進行方向に関する通行区分が指定されてない」

↓

「進行方向に関する通行区分が指定されてない普通自転車専用通行帯から左折可能」という支離滅裂な話をしているのだろうか?

いくつか解説書を確認してますが、「交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」とは「交差点手前に進行方向別通行区分(指定通行区分)規制が実施されている場合」を意味し、普通自転車専用通行帯に矢印がなくても、第二通行帯以上に進行方向別通行区分があれば「交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」に該当する。

それは標識令をみても明らかで、

交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(特定小型原動機付自転車、軽車両及び右折につき一般原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。

わざわざ35条1項と標識令の表現を揃えてますが、「交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」とは「交差点手前に進行方向別通行区分がある場合」を意味しているのよね。

自転車専用通行帯に矢印がなくても、第二通行帯以上に進行方向別通行区分があるなら「交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているとき」に該当する。

そもそも「左折レーンor自転車レーンのどっちでも左折していい」と解釈したならば、左折レーンを指定する意味を没却するのだし、指定通行区分を立法した趣旨に反する(左折車がどの位置から左折するかを決めることで、円滑と安全を確保するのですから…)。

そもそもこの解釈を取り違えている人の発想をみると、左側端寄せ=2輪車の巻き込み防止という考えが強すぎるんだけど、

立法者が34条1項で「あらかじめ左側端に」とした意図はそもそも違うのでして。

まあ、おかしな解釈を繰り返す人が力説したところで裏付けがない独自論としか言いようがないけど、自転車レーンと指定通行区分を併用して分離する方法のほか、自転車レーンを交差点より手前で打ち切って混在させる手法も紹介されているように、

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

結局のところ、「どっちでもいい」のならあえてこのような手法を示す必要すらなく、辻褄が合わないだけなのよね。

まあ、条文上明らかなのに条文に反した独自論を主張したところで、裏付けがない独自論としか言いようがないのですが。

法律を解釈することと、屁理屈で好き勝手に捉えることは全然違うわけですが、警察庁の見解は上に挙げた通り。

ちなみに上記資料は警察庁と国土交通省の合作です。

当たり前ですが、警察庁の資料にある「進行方向別通行区分の規制が実施されている場合」について、

「自転車レーンには進行方向別通行区分の規制が実施されてない」

みたいな話をするなら、かなりヤバイとしか…

だってこれ、普通自転車専用通行帯には矢印がなく、第二通行帯以上に指定通行区分がある状況について解説しているわけなので、「進行方向別通行区分の規制の実施」とはいかなる状況を意味するか明らかなのよね。

・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

屁理屈論者が絶えないから道路交通法が歪められていく…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。

ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。

現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。

コメント